报纸期刊

《书画艺术报》第48期:李月秋国画艺术欣赏

点击数:19992017-09-22 15:43:12

李月秋,中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、湖南省美术家协会理事、邵阳市文联副主席、邵阳市第十、十一届政协常委、邵阳市美术家协会主席、邵阳学院学术委员会委员、教授、中国人民解放军总政李翔工作室访学画家、湖南芙蓉画院特聘画家。

版画作品和国画作品多次入选全国美术大展,连环画《勇士》、《瑶区梅山文化》分别入选全国第七、第十届全国美展,版画《山歌》入选第十届全国版画展,《顶牛节》、《山媒》入选第十、十一届全国版画展,《闹洞房》获全国首届青年版画大展银奖。作品并被各大专业博物馆、美术馆、大型企业和国际友人收藏。

难得一见的湖湘画风,浪漫而诡谲

文/姜寿田(节选)

在当代地域画风中,湖湘画风虽然格局不大,但却表现出强烈的地域化风格。湖湘属古楚地,具有楚地特有的宗教传统和浪漫诡谲的文化——审美趣尚。加之湖湘又是少数民族聚居区,因而造成湖湘画风重民俗风情,重宗教表现的地域化风格。同时,作为现代国画大师齐白石的诞生地,文人画传统在湖湘也颇有根基,只是相对于京派、浙派、文人画格局太小,有代表的画家不多,这倒是颇为遗憾的。

湖湘山水画方面,老一代山水画家曾晓浒较有影响。在新一代山水画家中石纲较早获得全国性声誉。他的山水画为典型的新文人山水,在笔墨上明显受到后京派新文人山水的影响。他不重线,不重 皴法,而强调积染和肌理,并吸收了西方现代主义色彩表现,图式上则汲取了传统绢帛纨扇画的表现形式。石纲的山水画,空寂神秘带有强烈的宗教感和楚地诡谲巫魅的氛围;阳先顺作为后起的湖湘山水画家,以其在全国第十届美展中获金奖而在画坛一鸣惊人。此外王金石、田绍登、旷小津等中青年山水画家在画坛也有一定影响。

李月秋虽以木版、人物画擅名画坛,但他的山水画也显示出不凡的意匠,论水平实不在人物画之下。而其山水画的审美风范与价值追寻也以其传统与当下的深入思考而表现出强烈的创作自觉,从而呈现出一己风貌。对当代山水画家而言,最艰巨的挑战,就是如何在接受,继承文人山水画笔墨传统的前提下,又不被笔墨所牢笼,陷入为笔墨而笔墨的一味崇古境地;此外,如何将当代画家的生命经验、现代审美感受与传统文人山水画的笔墨传统与审美情调完美地加以整合也构成又一难题。可以说,自五四新文化运动倡导美术革命以来,形式与笔墨便构成现代中国美术的二元对立命题,而以山水画为标志的传统笔墨便成为以素描为绘画造型基础的西化派的抨击对象。徐悲鸿作为彻底的西化派代表人物,对传统文人画攻击最大的便是山水画。尤其是对董其昌、四王更是深恶痛绝。而他改造中国画之入手处便相应地立足于人物画方面。他说,“吾人努力之目的,第一以人为主体,尽量以人的活动为题材,而不分新旧,次则以写生之走兽花鸟为画材,以冀达到宋人水准,若山水亦力求不落古人窠臼,绝不陈列董其昌,王石谷派人造自来水。先求一新的艺术生长,再求其蓬勃发扬。大雅君子,幸辱教之。在此方面,检讨吾人目前艺术之现状,真是惨不可言,无颜见人(这是实话,因画中无人物也)并无颜见祖先。画面上所见,无非董其昌,王石谷一类浅见寡闻,从未见过崇山峻岭,而闭门画了一辈子(董、王皆年过八十)的人造自来山水。历史之丰富,造化之浩博,举无所见充耳不闻,至多不过画个烂叫花子,以为罗汉,靓装美人、指名观音而已,绝无两人以上之构图,可以示人而无愧色者,思想之没落,至于如此!”

20世纪50—70年代的山水画创作,受写实主义影响和笼罩,强调对景写生,将写实主义引入山水画创作,造成传统山水画的衰落,这其中意识形态和美术为现实政治服务的要求及影响起到很大的负面作用,而从山水画创作本身而言,如何将现实生活与传统笔墨结合使山水画能够表现时代社会生活内容,客观上也成为一个时代创新课题。在这方面,这个时期的山水画虽然相对于山水画花鸟画,整体上呈现出衰颓之势,但也顽强体现出现代山水画家致力于山水画传统转换探索之功。傅抱石、陆俨少、贺天健的山水画在传统笔墨上翻出新意。傅抱石的“抱石皴”以强烈的刷扫而形成的笔触感冲破传统笔墨语汇,并与其新的色彩语言结合而形成具有浓郁时代感的新山水画风;贺天健则以折带皴、荷叶皴,大小斧劈的运用和对笔势的强调在古典山水画氛围中营构出山水画现代审美节奏;陆俨少则以其对自然造化的精心体察,而以“留白”“墨块”之法,丰富了古法。无可怀疑,上述诸家对山水画传统笔墨的突破,未尝不是由现实生活带给他们的审美碰撞所引发,这也未尝不是一种意义上的外师造化,中得心源之举。

相对于人物画、花鸟画,山水画的现代转型表现出特殊的艰难,这是由于它与传统笔墨与古典生活内容结合的过于紧密人物画可以通过表现现代社会生活人物迅速实现现代转型;花鸟画的表现内容也同样并不具有传统与现代的绝对划分,只要强化造型和笔墨的表现也较易跨越古典与现代的限阈。而唯有山水画在笔墨与内容表现上是最难以摆脱古典审美象限的。如上所述,这尤其表现在笔墨与形式包括内容的两难。就笔墨而言,它无法像国画人物创作,将笔墨与写实造型结合而谋求笔墨突破,形成所谓国画素描,而只能恪守笔墨,在古典笔墨中翻出新意。从这个意义上说,吴冠中的笔墨等于零,说得过于轻率了。就像书法失去了笔法就等于失去了全部一样,对国画尤其是山水画而言,失去了笔墨也就等于失去了可守的底线——就很可能异化为别的东西。

因而,至少在山水画传统领域,在笔墨方面还是讲求守成的,这可以从当代新文人山水画创作蔚成当代山水画主流得到证明,只是需要加以辩证审视的是将笔墨神圣,教条化、孤立化,还是将笔墨视作历史发展的,将笔墨形式精神作整合观。笔墨是中国画的底线,但不是中国画的全部,守住了笔墨并不等于守住了中国画的传统。笔墨当随时代,笔墨翻转为形式,形式又翻转为新的笔墨,这才是历史主义的笔墨观。

20世纪90年代以来,对笔墨的强调,无疑助长了国画界的复古风气。这在新文山水画创作中表现的尤为显著,新文人山水画不再强调造化,而是一味地玩弄笔墨,讲求气韵,心性,因而其山水画创作大多落入小情趣,小格调,纯笔墨化,道禅化的南宋文人山水画窠臼。直至沦为纸上丘壑。

从20世纪山水画巨匠傅抱石,陆俨少的山水画创作来看,笔墨与师造化是一体二面的。“山川与予神遇而迹化”(石涛语),笔墨受之传统而在外师造化、中得心源过程中,得到个性化取炼与升华,并翻转为新的笔墨。同时笔墨又作用于形式风格,使风格更好地适应与表现笔墨。从“神遇”而论,山水画创作无论从笔墨到风格表现皆是倾向于心象化的。它不可能从写实中得来。因而传统山水画虽强调外师造化,取法自然,搜尽“奇峰打草稿”,却极力反对摹仿自然,这即是写生与写实的区别。写生旨在感受捕捉自然造化之理与生机,并将其诉之于画家主体的心性化,在自然与主体的冥想中,使大化流行,衍之为山水之迹。在大多情形下,真正的山水画家都极为排斥写实。 “在中国古典画论”中,写生之生,是生机的意思。所谓写生,是“写”造化生运之理,很玄。“天地之大德曰生”,又,“生生之谓易”。《庄子大宗师》:“生生者不生”,这才是中国古典画学中“写生”的本义。这生运之理,最重要的一条便是‘自然’”。(姜澄清《中国绘画精神体系》)

陆俨少便说:“我外出历游名山大川,从前从不勾稿。只是用眼看,后下放生活,开始画些速写,也是很概括简单的回来搞创作又丢开不看。我认画速写固然很重要,但更重要的是要山川神气,并记在胸。否则一味强调形似,那就照相好了,何必去画呢?”

从这里可以看出,他在观念上与写实主义的冲突。陆俨少的山水画之所以得真山真水而不同于或超越于真山真水,就在于他把握中国传统文人画的核心,外师造化,中得心源。将真山水心象化,又融于传统笔墨,从而使笔墨风格两相助益,交相辉映。

作为有成就的画家,李月秋的山水画创作是在对山水画的传统与现代审美价值追寻中展开的。作为学院派出身的人物画家,他有着深厚的写实功底,但随着创作上向山水画领域的拓化与转换,写实的方法便扞格难入,而需强传统笔墨。他的山水画,直入传统文人画笔墨三昧,墨法松活渲淡,以皴染浅绛为主,有元人逸格山水意味。他不唯笔墨是崇,套用古法程式,而是活用古人笔墨,笔墨节奏、层次丰富,笔墨通透鲜活,具有时代表现力。因而在他的山水笔墨中,无法具体指称运用多少如披麻皴、荷叶皴、牛毛皴、大小斧劈等古人技法,这些技法也并没有自炫式地出现在他的山水画创作中。但是他的山水画,却在自然无为中透出清朗的古典意蕴与氛围。这在很大程度上得自他的写生感性经验。他从写生中求笔墨的鲜活与表现力,并将笔墨与他的地域化审美风格相融合,在个性风格中锤炼与表现笔墨,使风格与笔墨,获得个性化统一,这使他走出了当代新文人山水画的复古途径。

当代山水画虽有复兴之势,但这种复兴是建立在反拔写实主义的基础之上的。因而在极力倡导复古的观念引导下,当代山水画又趋向对笔墨的一味推崇。在新文人山水画画家笔下,山水画在风格上一概回避崇高山水图式、而堕进纯粹笔墨化、道禅化、山水图式趣味。这使得当代山水画为复古风气的笼罩,缺乏时代审美风格建构。相较于20世纪傅抱石、陆俨少山水画在时代风格上得建构与开拓,明显衰颓。

以经典山水画大家创作来看,笔墨与主体风格建构是紧密结合在一起的,没有脱离风格的纯粹笔墨,也没有缺乏个性化笔墨支撑的风格表现。如倪瓒似嫩实苍的侧笔皴擦笔墨,恰与其一抹平坡缓水草亭、数株花树相映的逸格山水图式相表里;弘仁简到极致的峻潔勾线线条恰与其几何型山水图式相融透;而现代黄宾虹金刚杵般的笔墨,恰是其尚黑——表现黑夜山水景色所需。据说,黄宾虹山水创化即得自于四川青城山夜观雨中山水所启悟。因而他在笔墨上也极为讲求厚度与重量;同为受四川山水所启悟,另两位现代山水画巨匠傅抱石与陆俨少,却创出另样笔墨家数。傅抱石的“抱石皴”,得自重庆金刚坡的骤雨旋风,笔墨驰骤有声,有势来不可挡之势,陆俨少则创为装饰性“留白”“墨块”,表现川峡山水风致。皆笔墨与风格图式相生相发,裁成一相,而成一己家数矣。此又为当代新文人山水画仅仅标榜笔墨,尽所规摹于宋元一家一派,而无个性自觉者所难以企及者矣。

李月秋山水画的卓荤处,突出表现在他以写生参验笔墨古法,在写实的审美感性体验与晤对中,追寻笔墨的活感性及与风格图式的匹配。从而使笔墨渗透进形式风格表现,而不是孤立地唯笔墨古法是崇,使笔墨陷于程式化的俗套与僵滞之中。

此外,李月秋的山水画不蹈于复古之处,在于他在创作中极力追寻与建构个性化的山水图式。他从生于斯长于斯的湖湘本土山水中,逐渐探寻建构起一种地域化山水风格图式。这种山水风格图式是建立在楚地具有浓郁民俗风情并带宗教遗风的地域性山水之上。这里苗族聚居区,特有的寨楼、葱茏丰茂的植被树木,绵宕的层峦叠嶂构成独特的山水人文情致。它有别于传统山水画的气韵,即在浓郁的民俗风情,教习与现实活力,并具有历史纵深感与来自悠久传统的厚重。在当代山水画创作中,原创性的风格图式建构已百不一见。当代山水画家大多已丧失了外师造化,中得心源的能力,他们只满足于笔墨的玩味,而遗忘了自然造化本身。这使他们的山水画成为徐悲鸿所批判的四王假山水,躲在居室中闭门制造的人造山水。

李月秋对湖湘山水画图式的风格构建,使他接近了一种山水画审美理想国。至少,在当代湖南山水画家中,还少有在一己湖湘山水之境,建构起地域化山水风格图式者。仅凭这一类,李月秋已具有了开创性。他走出了复古之途,走出了只知有笔墨而不知有师造化,得心源之旁途。他以对家乡山水的熟稔与深情,建构建起可观、可居、可卧、可游的诗意化的湖湘山水风格图式。它有别于巴山蜀水的幽奇,也有别于富春山居的华滋,更有别于古典山水的遒古。李月秋笔下的湖湘山水,湿润而不失奇肆,有南派山水之深绵,也兼具北地山水之奇肆,幽峭中见平实,更具现实人间烟火。易言之,他的山水画,在南派笔墨之外,更寻觅出传统民俗风情与宗教感,而由于这种民俗风情与宗教感传递至今,因而就使得这种山水画地域化风格表现更具有现代审美活力。

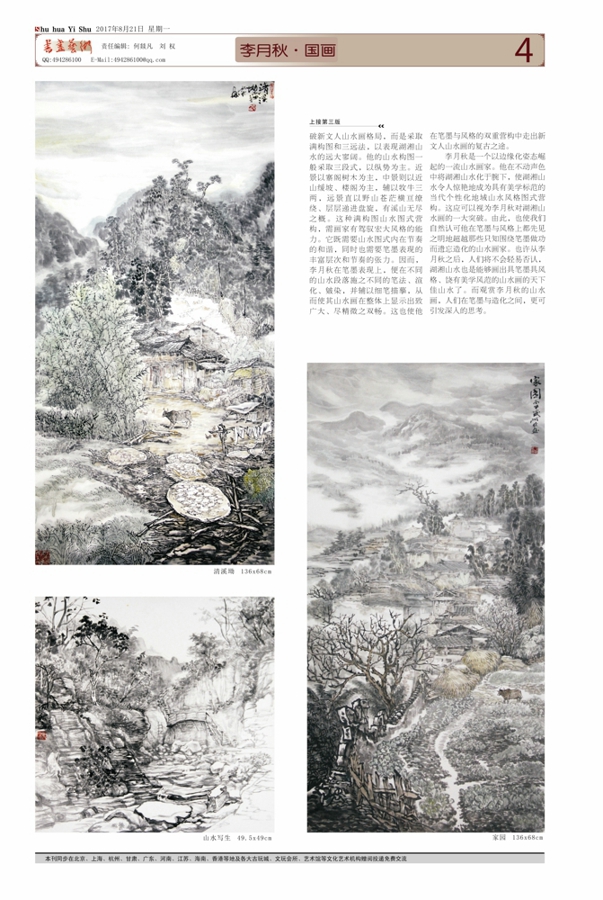

在山水图式营构中,李月秋冲破新文人山水画格局,而是采取满构图和三远法,以表现湖湘山水的远大寥阔。他的山水构图一般采取三段式,以纵势为主。近景以寨阁树木为主,中景则以近山缓坡、楼阁为主,辅以牧牛三两,远景直以野山苍茫横亘缭绕、层层递进盘旋,有溪山无尽之概。这种满构图山水图式营构,需画家有驾驭宏大风格的能力。它既需要山水图式内在节奏的和谐,同时也需要笔墨表现的丰富层次和节奏的张力。因而,李月秋在笔墨表现上,便在不同的山水段落施之不同的笔法、渲化、皴染,并辅以细笔描摹,从而使其山水画在整体上显示出致广大、尽精微之双畅。这也使他在笔墨与风格的双重营构中走出新文人山水画的复古之途。

李月秋是一个以边缘化姿态崛起的一流山水画家。他在不动声色中将湖湘山水化于腕下,使湖湘山水令人惊艳地成为具有美学标范的当代个性化地域山水风格图式营构。这应可以视为李月秋对湖湘山水画的一大突破。由此,也使我们自然认可他在笔墨与风格上都先见之明地超越那些只知围绕笔墨做功而遗忘造化的山水画家。也许从李月秋之后,人们将不会轻易否认,湖湘山水也是能够画出具笔墨具风格、饶有美学风范的山水画的天下佳山水了。而观赏李月秋的山水画,人们在笔墨与造化之间,更可引发深入的思考。